前言

建设工程施工合同属于完成工作成果的合同,除了机械、材料等,建工成果主要是广大工人劳动力的凝结,所以建筑业是劳动密集型行业,因工伤亡概率相对较高。我国建筑业工人主要是民工,目前未建立规模化、体系化的产业工人制度,转包、分包、挂靠很普遍,是客观国情。上述两大因素叠加,使得建筑企业挂靠经营模式下的工伤用工法律问题相当复杂。结合经办的案例,笔者与大家简要分享。

案情简介

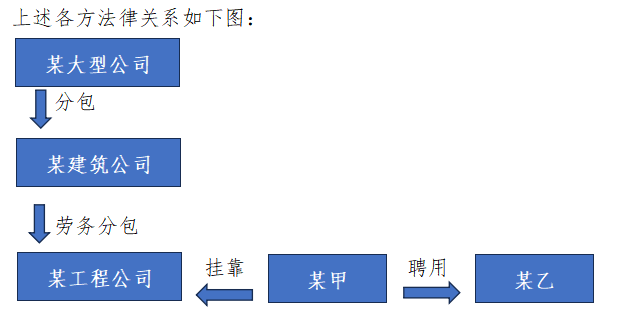

案涉项目由总包单位某大型公司依法分包给某建筑公司,某建筑公司依法劳务分包给某工程公司,某工程公司将自身资质借给自然人某甲挂靠,某甲挂靠某工程公司聘用熟人某乙参与施工,在施工过程中某乙受伤。某乙碍于同某甲、某工程公司的熟人关系,未向某工程公司主张责任,而向某建筑公司主张责任。

裁判思路和要旨

某乙为了规避与某甲、某甲挂靠的某工程公司内部矛盾,而绕开某工程公司,向某建筑公司、某大型公司主张子虚乌有的劳动关系,但经依法审理而被驳回。实际上,本案并非劳动关系之争,而是工伤用工主体责任之争,并且工伤用工主体责任应当由某工程公司承担。依据如下:《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》——法释【2014】9号,第三条第(五)款:“个人挂靠其他单位对外经营,其聘用的人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位。”

本案中,某甲挂靠某工程公司,组织聘用某乙参与施工,早已得到某甲及某工程公司自认并经查证属实,某乙的受伤完全符合最高院上述司法解释的规定。

风险提示和建议

建筑业关乎社会公共安全和利益,施工企业必须有法定资质,。挂靠给没有资质或资质不足的企业或个人经营,经济和法律风险不一而足,工伤用工主体责任风险只是其一。不仅如此,转包、分包给没有资质或资质不足的质企业或个人,同样面临各种风险。笔者检索网络后,汇总建议如下:

一、法律合规层面

(一) 明确禁止行为

严格遵守《建筑法》《民法典》等规定,禁止将工程转包或分包给无资质单位,主体结构必须自行完成,未经发包人同意不得分包非主体工程。避免通过“内部承包”“联合经营”等名义变相转包或挂靠,确保实际施工主体与合同主体一致。

(二)资质动态审查

定期核查分包商资质,确保其资质等级与承包工程内容匹配,建立合格分包商名录并动态更新。对挂靠行为需通过劳动合同、社保缴纳等证据证明内部承包关系真实性,避免被认定为借名经营。

二、内部管理优化

(一)项目全过程监管

在施工现场设立项目管理机构,派驻管理人员,保留施工日志、考勤记录等证明实际参与工程管理。对分包工程实施技术指导、质量监督,避免“以包代管”。

(二)资金与税务管控

避免垫资施工,确须垫资的,要求对方提供担保并写入合同。立项目专用账户,确保工程款专款专用,避免资金体外循环或回流。严格执行“四流一致”(合同流、资金流、发票流、物流),防范虚开增值税发票风险,参考税务总局2014年39号公告完善业务证据链。

三、合同风险控制

(一)合同条款设计

在分包合同中明确约定禁止转包、再分包条款,设定高额违约金,增强违约成本。要求分包商提供履约保证金或担保,降低因违约导致的损失风险。

(二) 挂靠风险隔离

若确需合作,应通过内部承包协议明确双方权责,约定被挂靠方对项目质量、安全、债务等不承担连带责任(需结合司法裁判倾向调整条款)。避免收取固定管理费,改为按项目利润分成,降低被认定为转包的可能性。

四、风险应对机制

(一) 争议预防与处理

建立农民工工资专用账户,直接代发工资,避免因分包商拖欠工资引发连带责任。购买工程保险(如建筑工程一切险、第三者责任险),转移质量、安全事故风险。

(二) 法律救济途径

若被认定为违法分包或转包,及时整改并缴纳罚款,对实际施工人主张质量缺陷赔偿时需保留损失证据。挂靠情形下,被挂靠方若未实际受益且无过错,可依据司法判例主张不承担连带责任。

五、行业趋势与建议

(一)拥抱合规模式:探索工程总承包(EPC)、专业分包等合法模式,通过规模化、专业化降低成本。

(二)数字化管理:利用BIM、区块链等技术实现工程进度、资金流向全程可追溯,提升管理透明度。

(三)政策跟踪:关注《建设工程质量管理条例》修订动态,及时调整经营策略以适应监管要求。

撰稿:任翔

声明:本文为个人观点,若影响您合法权益,请及时告知处理。